Nationalratswahl 2019: Der Tag danach

Zunächst einmal Danke! Danke an all jene Wähler, die uns trotz der Turbulenzen der vergangenen Wochen die Treue gehalten haben. Danke an alle Funktionäre, die wahrscheinlich einen der aufreibendsten und anstrengendsten Wahlkämpfe hinter sich gebracht haben. Aber auch Danke an all jene, die in einer Vielzahl von persönlichen Gesprächen ihrer Enttäuschung über die Vorgänge der jüngsten Vergangenheit Ausdruck verliehen haben. Die Rückmeldung war besonders von jenen wertvoll, die uns schon oft ihr Vertrauen geschenkt haben. Denn ihre Ehrlichkeit ist natürlich wichtig. Wichtig für einen Neuanfang, wichtig um wieder zurück in die Spur zu kommen.

Der Wähler hat uns eine Botschaft übermittelt.

Wir haben verstanden. Nun muss es darum gehen, der künftigen Regierung als bestimmende Oppositionskraft auf die Finger zu schauen und die freiheitliche Partei strukturell zu erneuern, um bei der nächsten Wahl gestärkt anzutreten. Wie schnell das konkret gehen kann, haben wir in den vergangenen zwei Tagen schon gezeigt:

Oberösterreicher als Reformmotoren

Mit Manfred Haimbuchner und Andreas Rabl führen zwei der erfahrensten und erfolgreichsten Politiker der Partei diese Erneuerungsbewegung in den Reformgruppen an. Ihre Aufgabe ist es, die Partei inhaltlich und personell auf neue, tragfähige Beine zu stellen. Ich bin mir sicher, dass dies gelingt. Denn dieses Land braucht eine starke freiheitliche Partei.

Schutz und Hilfe kostet Geld: Das Bundesheer braucht endlich ein ordentliches Budget

Das österreichische Bundesheer ist schon seit Jahrzehnten ein Stiefkind der Politik. Nach den Jahren des systematischen Kaputtsparens ist ein äußerst kritischer Zustand erreicht. Das betont auch der amtierende Verteidigungsminister, zuvor Offizier des Generalstabs. Und der muss es wissen: Sein kürzlich vorgelegter Bericht „Unser Heer 2030“ zeichnet ein düsteres Bild von der Leistungsfähigkeit des Bundesheeres. Das kümmert die Leute nicht, sagen einige. Ich denke schon. Denn das nächste Hochwasser kommt bestimmt. Und selbst dafür dürfte das Bundesheer schon in wenigen Jahren nur eingeschränkt gerüstet sein. Laut dem vorgelegten Bericht verringert sich die Einsatzfähigkeit im Katastrophenfall in den nächsten zehn Jahren um die Hälfte.

Gute Verteidigungspolitik wird bereits im Finanzministerium gemacht

Momentan gibt die Republik für die Landesverteidigung 0,5% des BIP aus. Das ist nicht nur im europäischen Vergleich lächerlich wenig. Mehr als 70% des Heeresbudgets verschlingen die Personalkosten, der Rest wird vom laufenden Betrieb in Anspruch genommen. An Investitionen ist da natürlich nicht zu denken. Das Ergebnis ist veraltetes Material und ungenügende Einsatzfähigkeit. Eine Verdoppelung des Budgets wäre ein unbedingt nötiger Schritt, den die Freiheitlichen seit gefühlten Ewigkeiten auch einfordern. „Ohne Geld, ka Musi“, da nützt auch der beste und engagierteste Verteidigungsminister nichts.

Neue Bedrohungen, altes Denken

Nach dem Motto „Gut is gangen, nix ist g’schehen“ geht es leider von einem Mangelbudget zum nächsten. Die Souveränität des eigenen Luftraums steht bestenfalls noch auf dem Papier. Im Bereich der Drohnenabwehr hat Österreich großen Aufholbedarf. Von 300 Schutzobjekten, die im Krisenfall geschützt werden müssten, kann mit der derzeitigen Ausrüstung nur ein halbes Objekt gesichert werden, sagt der Verteidigungsminister. Bei der großen Blackout-Übung der Bundesregierung im heurigen Frühjahr debattierten Spitzenfachleute aus diesem Bereich, ob das Bundesheer bei eine mehrtägigen Stromausfall Teil der Lösung oder Teil des Problems wäre. Mit derzeitigem Ausrüstungsstand könnte das Bundesheer im Katastrophenfall längst nicht so agieren, wie andere Armeen dazu in der Lage sind. Das steht zumindest fest.

Wir brauchen eine Trendumkehr in unserer Verteidigungspolitik. Mit den derzeitigen Mitteln ist das Bundesheer nicht handlungsfähig. Der Schutz unserer Heimat ist eine der wichtigsten Aufgaben, nicht zuletzt steht es auch in der Verfassung. Wer das Bundesheer nicht ausreichend mit Geld versorgt, stellt das auf’s Spiel und bricht schlussendlich die Verfassung. Es ist ein guter Zeitpunkt, sich das einmal ins Gedächtnis zu rufen.

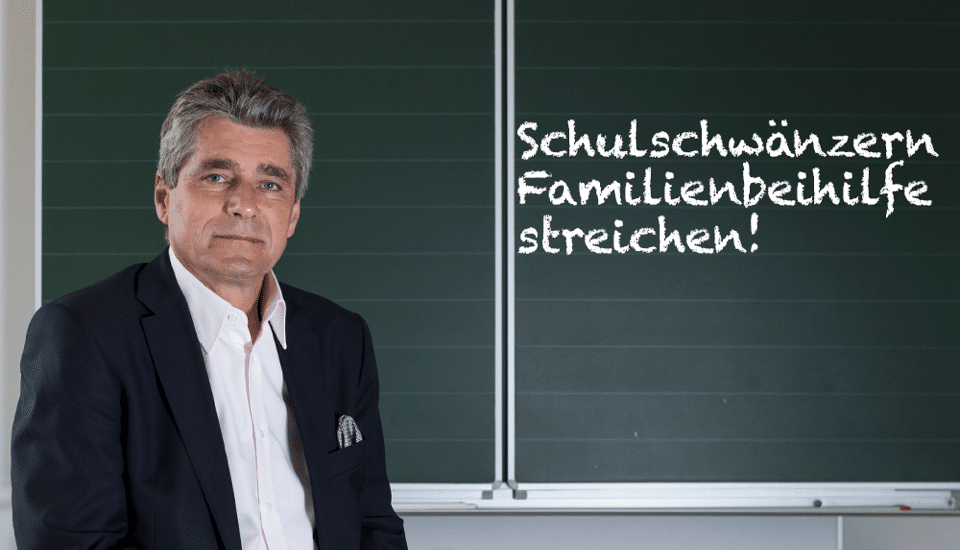

Wenn gutes Zureden nicht reicht: Probleme im Schulalltag

Wir haben ein Problem. Ein Problem, dass sich eher harmlos anhört, es aber meiner Meinung nach nicht ist: Schulschwänzen ist längst kein Kavaliersdelikt mehr, wie vielleicht noch vor dreißig Jahren. Ein, zwei Tage blau machen – was ist denn schon dabei?

Nun ja, so einiges. Denn bei den paar Tagen im Jahr bleibt es schon längst nicht mehr. Es sind halbe Semester und mehr, die nicht in der Schule verbracht werden. Schulschwänzer bringen sich mittlerweile selbst systematisch um ihre Zukunftschancen – und die Politik schaut weg.

Nicht so die Freiheitlichen: Wir bringen im Landtag eine Resolution ein, dass sich die Landesregierung bei der Bundesregierung dafür einsetzen soll, dass Sozialleistungen an die Einhaltung von (schul)gesetzlichen Verpflichtungen gebunden sein sollen. Kurz gesagt: Wer zulässt, dass seine Kinder dem Unterricht fernbleiben, erhält in Zukunft keine Familienbeihilfe mehr.

Verfassungsrechtlich möglich

Das ist rechtlich absolut möglich, wie auch der Verfassungsrecht-Professor Hans Mayer bestätigt hat. Und aus meiner Sicht ist es gesellschaftspolitisch auch notwendig: Denn die Schulpflicht ist in Wahrheit das Recht, kostenlos Bildung erwerben zu können. Wer fahrlässig seinen Kindern die Zukunft verbaut, soll sich auch nicht an (Geld-) Leistungen des Staates gütlich tun. In anderen Staaten Europas gibt es vergleichbare Regelungen bereits, die Geldstrafen in der Schweiz zum Beispiel, sind wesentlich empfindlicher. Die ehemalige Landeshauptfrau von Salzburg, Gabi Burgstaller, hat das schon 2012 ganz ähnlich gesehen. Sebastian Kurz auch.

Und übrigens: Das gleiche soll auch für jene gelten, die jegliches Gefühl für die Autorität der Lehrer verloren haben – oder nie hatten. Die den Lehrbetrieb notorisch stören, die ihre Mitschüler und die Lehrer mobben, die permanent gewalttätig sind. Wenn Eltern das nicht unterbinden, dann muss man auch hier zum Mittel des Entzugs der staatlichen Finanzspritzen greifen. Denn wer sich so verhält, dem kann man beim besten Willen nicht glauben, dass er sich integrieren will.

Integrationsbericht 2019: Manches erreicht, vieles versäumt

Fangen wir mit den wesentlichen Fakten des neuen Integrationsberichts an: 26 % der Schüler verwenden Deutsch nicht als Umgangssprache, in Wien sind es schon 52 %. In Österreich ist der Anteil dieser Schüler im Vergleich zum EU-Schnitt überproportional hoch.

Über 8.000 Schüler im Schuljahr 2017/18 an den Neuen Mittelschulen und den Allgemeinbildenden Höheren Schulen (AHS) benötigten eine Sprachförderung. Das bedeutet, dass diese Schüler während der Volksschulzeit keine ausreichenden Deutschkenntnisse erwerben konnten. Wer dem Unterricht nicht folgen kann, hat keine Chance auf Ausbildung und Beruf, kurz gesagt: keine Chance auf eine Zukunft.

So kann das nichts werden mit erfolgreicher Integration.

Und Integration, so wie ich sie verstehe, ist sicher nicht eine Bringschuld der Österreicherinnen und Österreicher. Es ist eine Bringschuld jener Menschen, die bei uns leben wollen. Dazu gehört auch das (erfolgreiche) Bemühen, die deutsche Sprache zu erlernen. Bevor das nicht erreicht ist, müssen wir über den Slogan „Integration durch Leistung“ erst gar nicht reden. Denn dieses Problem trifft auch einheimische Kinder: Wer will schon seine Kinder in eine Volksschule schicken, an der die Mehrzahl der Schüler dem Unterricht gar nicht folgen kann und die Bildung und die Zukunftschancen der eigenen Kinder auf der Strecke bleiben könnten?

Dass österreichische Kinder deswegen viel häufiger in kostenpflichtige Privatschulen geschickt werden als früher, ist bereits Realität.

Die Versäumnisse der letzten Jahre lassen sich nicht so leicht aufholen, das ist schon klar. Aber die freiheitliche Politik weist den Weg in die richtige Richtung. Deutsch zu erlernen ist die Basis für erfolgreiche Integration. Das muss uns allen klar sein..

Deshalb: Deutschpflicht in der Schule, auch in der Pause! Der Integrationsbericht bestätigt leider, was wir immer schon bemängelt haben: Zu wenige Kinder nichtdeutscher Muttersprache bedienen sich im privaten Umgang der Unterrichtssprache. So wird der Spracherwerb ad absurdum geführt. Gerade deshalb ist es wichtig, die Kinder nachhaltig zu ermutigen, auch außerhalb des Unterrichts Deutsch zu sprechen. Weiterhin muss Deutsch natürlich auch Voraussetzung sein, um eine geförderte Wohnung zu bekommen. In Oberösterreich ist das die Realität. Denn Integration ist eine Bringschuld. Fordern wir sie ein.

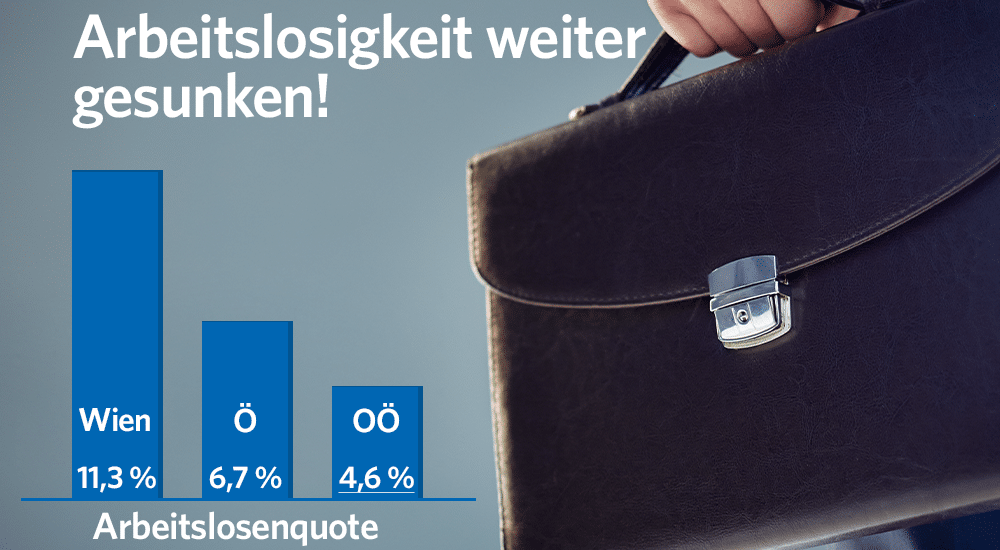

Arbeitslosigkeit in OÖ sinkt weiter, Beschäftigung steigt: Ein erfolgreicher Weg. Gehen wir ihn weiter!

Die Wahl des richtigen Berufes ist die zweitwichtigste Entscheidung im Leben, hat einmal ein gescheiter Mann gesagt. Die wichtigste sei natürlich die Frage des richtigen Lebenspartners. Auch das kann ich unterschreiben, aber darauf hat die Politik ja – zum Glück – wenig Einfluss.

Arbeitsmarktpolitik hingegen ist für die Politik und ganz besonders für mich eine ganz zentrale Aufgabe:

Neue Herausforderungen, neue Politik

Die demografische Situation hat sich auch in Oberösterreich grundlegend verändert. Die höhere Lebenserwartung, Alleinerziehende, die Kind und Beruf vereinen müssen oder gänzlich neue Organisationsformen, wie zum Beispiel Teleworking, all das muss eine moderne Politik berücksichtigen. Und das scheint uns auch gelungen zu sein: Die Arbeitslosigkeit ist in Oberösterreich erneut gesunken und liegt nun bei 4,6 %. Das ist wesentlich unter dem österreichweiten Schnitt von 6,7 % und zum Glück vom Wiener Spitzenwert von 11,3 % Lichtjahre entfernt. Dazu ergänzend bedeuten 688.000 unselbständig Erwerbstätige einen Anstieg von 10.883 Personen bzw. um + 1,61 % im Vergleich zum Vorjahr.

Natürlich verdanken wir das in erster Linie den Unternehmerinnen und Unternehmern in diesem Land. Sie ermöglichen durch Weitsicht, Mut, harte Arbeit und unternehmerisches Geschick, dass wir in Richtung Vollbeschäftigung unterwegs sind.

Boden bereiten, Rahmenbedingungen schaffen

Die Politik hat jedoch die Aufgabe, den Boden zu bereiten, dass Arbeitsplätze entstehen können und die Rahmenbedingungen zu setzen, dass möglichst viele Menschen in Beschäftigung kommen. So investiert das Land Oberösterreich 232,3 Millionen Euro für aktive Arbeitsmarktpolitik, gerade im Rahmen von Qualifizierungen.

Als Unternehmer kenne ich beide Seiten. Wahrscheinlich freue ich mich deswegen so besonders, dass die Arbeit in Landesregierung und Landtag so unmittelbar zu diesem Ziel beiträgt.

Weniger Langzeitarbeitslose

Was mich ganz besonders zuversichtlich stimmt ist, dass es in Oberösterreich auch einen Rückgang bei den Arbeitslosenzahlen im Segment der länger Erwerbslosen gibt. Die sogenannten „Langzeitarbeitslosen“ liegen mir am Herzen. Ein langer Zeitraum ohne Arbeit zieht einen Rattenschwanz anderer Probleme nach sich. Nicht zuletzt auch gesundheitliche. Es macht mich stolz zu wissen, dass in unserem Bundesland alleine 96.000 Menschen von den arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen unmittelbar profitieren. Das Minus von sensationellen 18 % bei „Langzeitarbeitslosen“ zeigt mir, dass bei entsprechender Konjunktur und den richtigen Maßnahmen eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt sehr wohl möglich ist. Dass bei den Jungen unter 25 Jahre der Rückgang immerhin 2,8 % ausmacht, ist ebenso erfreulich. Wir sind auf einem guten Weg – und wir wollen ihn für Oberösterreich weiter gehen!

Bettelmafia das Handwerk legen!

Es ist ein Geschäft mit der Armut. Es ist aber auch brutale Ausbeutung Schwächerer. Auch Kinder sind betroffen. Kriminelle Hintermänner machen damit oft ein Riesengeschäft. Es ist über weite Strecken nichts anderes als organisierte Kriminalität. Ja, es gibt eine Bettelmafia. Und diese Mafia expandiert bis nach Oberösterreich.

Doppelt so viele illegale Bettlerlager

Mit der Einführung des Bettelverbots ist die FPÖ bereits einen wichtigen Schritt gegangen. Jetzt gilt es, der organisierten Bettelmafia auch die Infrastruktur zu entziehen und das Wild-Campen der Bettlerclans gesetzlich zu unterbinden. Die Belagerung von Oberösterreichs Straßen und Plätzen muss ein Ende haben. Nicht nur wegen der Müllmengen und den anderen Rückständen, die dort hinterlassen werden. Aggressive, gewerbsmäßige Bettelei hat schlichtweg keinen Platz bei uns. Und wer keinen Schlafplatz vorfindet, kann auch tagsüber nicht in den Städten und Gemeinden betteln. Ein Hauptproblem ist, das in Oberösterreich das Kampieren in PKWs auf öffentlichen Liegenschaften grundsätzlich nicht verboten ist. Das machen sich Bettelbanden zu Nutze. Mehrere Menschen – darunter auch ganze Familien – leben quasi in mobilen Bettellagern zusammengepfercht auf engstem Raum.

Organisierte aktive Bettelei verhindern

Deshalb haben wir uns entschlossen, im Landtag diesbezüglich eine Initiative einzubringen, damit die (Sicherheits-)Behörden dagegen vorgehen können. Dafür muss man das Rad gar nicht neu erfinden: Wien und Tirol haben bereits ein grundlegendes Verbot des Wild-Kampierens auf öffentlichen Flächen. Ausnahmeregelungen für Veranstaltungen wie zum Beispiel Festivals oder Jahrmärkte, können zeitlich begrenzt erlaubt werden. Das erscheint mir als vernünftig. In Salzburg und Vorarlberg geht man den umgekehrten Weg: Die einzelnen Gemeinden können ein Campingverbot außerhalb genehmigter Campingplätze aussprechen. Beide Lösungen werden für unser Bundesland als Vorbild dienen. Die für Oberösterreich beste Lösung werden wir in den kommenden Monaten in den zuständigen Gremien des Oö. Landtages beraten. Das Ziel ist dabei klar: Bettlerbanden den Boden entziehen!

Urlaubszeit – Was Mandatare im Sommer so machen – und warum

Reden halten, in Ausschüssen verhandeln, Pressekonferenzen geben, die eigenen Fachthemen innerhalb des Klubs erörtern – all das gehört während des Jahres zum Alltag eines Mandatars. Viele haben auch noch einen Brotberuf, ich persönlich finde das gut: Denn es hilft enorm, wenn man sich im „richtigen“ Leben auch zurechtfinden und bewähren muss. Das kann dann insgesamt schon ein Job mit 50 bis 70 Stunden pro Woche werden.

Es ist deswegen aus meiner Sicht wichtig, sich auch als Politiker einmal zurücknehmen zu können und richtig auszuspannen. Denn eine permanente Überbelastung ist sicherlich nicht hilfreich, wenn man ruhig und überlegt Entscheidungen zum Wohl des Landes treffen muss. Deswegen ist die Sommerpause des Landtags für alle Beteiligten richtig und sicher auch notwendig.

Zum Rollenverständnis eines (guten) Landtagsabgeordneten gehört es aber auch, Kontakt zu den Wählerinnen und Wählern zu halten – insbesondere im eigenen Wahlkreis: Zeltfeste besuchen, Veranstaltungen eröffnen, immer wieder auch am Stammtisch sitzen, seine Anliegen erklären und, noch wichtiger, den Bürgerinnen und Bürgern zuhören, welche Anliegen sie an die Politik haben.

Das ist der Teil, der auch während der Sommerpause erfüllt wird. Wenn Sie also beim nächsten Mal im Gastgarten eine Diskussion mit einem Abgeordneten führen, dann erinnern Sie sich vielleicht daran, dass er im „Dienst“ ist. Für viele Politiker ist das eben auch ein Teil ihres Berufs – und ihrer Berufung. Auch im Urlaub.

Unabhängige Studie zeigt – Tempo 140 führt zu weniger Unfällen

Grundsätzlich ist es schon so: Rein physikalisch führt eine höhere Geschwindigkeit im Straßenverkehr zu einem heftigeren Aufprall, verglichen mit einer niedrigeren Geschwindigkeit. Aber sicherheitsorientierte Verkehrspolitik besteht aus vielen Komponenten und deswegen wird auch gleich eine Reihe von verschiedensten Faktoren in der Unfallforschung berücksichtigt: Zum Beispiel Straßenzustand, Griffigkeit, Geometriedaten wie Kurvenradius und viele mehr.

Die nun vorliegenden unabhängigen Studien-Ergebnisse zum Pilotprojekt 140 km/h auf der A1 sprechen vor diesem Hintergrund eine deutliche Sprache, was die Sinnhaftigkeit des Geschwindigkeits-Versuchs betrifft: In Oberösterreich ist die Unfallzahl von monatlich 1,2 auf 0,5 gesunken, die vergangenen fünf Monate gab es keinen einzigen Unfall mit Personenschaden! Bezüglich der Luftqualität konnte an den Stationen keine Mehrbelastung an Feinstaub beispielsweise nachgewiesen werden.

Und es ist ja auch nachvollziehbar: Während man vor dreißig Jahren noch an die Leistungsgrenzen eines Autos bei Tempo 140 ging, ist es nach den technischen Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte mittlerweile eine angenehme Reisegeschwindigkeit – wenn die Strecke es erlaubt.

Weil aber nicht sein kann, was nicht sein darf, wird nun flugs von Tempo-100 Jüngern ein Gegengutachten in Auftrag gegeben. Wohl nur unschwer zu erraten, wie das Ergebnis ausfallen wird – und wenn es nicht der Intention des Auftraggebers entspricht, wird es einfach unter den Teppich gekehrt. So weit, so schlecht.

Denn aus meiner Sicht wäre es viel vernünftiger, vor dem Hintergrund der 140er-Studie auch den „Lufthunderter“ rund um Linz unter die Lupe zu nehmen. Schon seit seiner Einführung ist das starre System umstritten – und zwar zu Recht! Auf der wohl am besten ausgebautesten, mehrspurigen und kurvenarmen Strecke einen 100er zu verordnen, hat kaum ein Verkehrsteilnehmer verstehen können. Ich übrigens auch nicht.

„44 Prozent der Flüchtlinge aus 2015 haben einen Job“ – Wirklich?

Aussagen von AMS-Chef Kopf in der ZIB 2 der vergangenen Tage brachten mich zum Staunen. Zahlreiche Medien berichteten nach seinem Interview, die Hälfte aller Flüchtlinge aus 2015 hätte mittlerweile einen Job gefunden. Beim näheren Betrachten kommt man aber leider darauf, dass diese Nachricht alles andere als korrekt ist. Nicht nur wurden die genannten 44 Prozent auf 50 (die Hälfte) aufgerundet, nein, auch die Statistik ist sehr abenteuerlich interpretiert.

Im Jahr 2015 wurden laut Bundesministerium für Inneres (BMI) 89.098 Asyl-Anträge gestellt. Das legt den Schluss nahe, dass 39.203 Personen, das sind 44 Prozent davon, inzwischen einen Job gefunden haben müssten. Das wäre wirklich außergewöhnlich und erfreulich. Doch laut AMS geht es gerade einmal um 4.201 Flüchtlinge.

Wie das? Tatsächlich wurde von Flüchtlingen gesprochen, die berechtigt sind in Österreich zu arbeiten. Ok, so weit so gut. Asyl-Entscheidungen gab es laut BMI im Jahr 2015 insgesamt 51.029. 19.003 davon gingen positiv aus. 44 Prozent davon wären 8.361 Personen. Also auch diese Berechnung bringt uns nicht ans Ziel und geht weit an den AMS-Zahlen (4.201 Personen) vorbei …

Etwas Licht ins Dunkle brachte dann die Präzisierung von AMS-Kopf am Folgetag des Interviews. In Wahrheit ging es um Geflüchtete, die zwischen Jänner und Dezember 2015 einen positiven Aufenthaltsstatus erhielten und zwischen Jänner 2015 und Juni 2016 beim AMS als arbeitslos oder in Schulung gemeldet waren und somit einer eigenen AMS-Kontrollgruppe mit insgesamt 9.526 Flüchtlingen angehören. 44 Prozent davon – eigentlich wären es 44,1 Prozent – sind dann die genannten 4.201 Flüchtlinge. Diese Zahlen nun auf die Gesamtanzahl hochzurechnen wäre aus meiner Sicht unseriös und unverantwortlich gegenüber den Bürgern.

Dazu kommt noch, dass der Großteil der 2015 entschiedenen Fälle gar nicht aus dem gleichen Jahr stammt. Denn durchschnittlich dauern Asylverfahren acht Monate und circa die Hälfte der Flüchtlinge kam erst im zweiten Halbjahr 2015. Das geht sich also für die Masse der Flüchtlinge der großen Welle 2015 nicht aus. In der Statistik werden also nicht zwingend jene beobachtet, die im Zuge der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 in unser Land gekommen sind. Das heißt, es wurde nicht nur mit den Zahlen sondern auch mit den Personengruppen selbst getrickst.

Der Vollständigkeit halber sei außerdem zu erwähnen, dass es vermutlich auch noch eine geringe Anzahl von Flüchtlingen gibt, die ohne Meldung beim AMS direkt nach ihrem Verfahren einen Job gefunden haben könnten. Diese Randgruppe hat das AMS aber in seiner Statistik nicht berücksichtigt.

Kurzum: Um die Masse der 2015 Geflüchteten geht es in der Statistik gar nicht. Die Behauptung, dass jeder zweite Flüchtling aus dem Jahr 2015 einen Job hat, ist schlichtweg falsch. Dass diese Meldung aber dennoch durch sämtliche Medien ging, stimmt mich nachdenklich. Denn unsere Bürger haben die Wahrheit verdient. Und dazu habe ich hoffentlich mit diesem Beitrag etwas beisteuern können.

Was passiert da eigentlich in der Justizanstalt Asten?

In der Justizanstalt Asten schlagen Beamte Alarm. Die Zustände im Gefängnis seien mittlerweile unerträglich für die Mitarbeiter – und ein Sicherheitsrisiko für Anrainer.

Eines vorweg: Eine Haftstrafe findet immer in einem Spannungsfeld von Resozialisierung und Sicherheit statt. Resozialisierung ist sicher ein wesentliches Ziel, Strafe und Gewaltprävention dürfen aber nicht zum Nebenaspekt verkommen. Genau das scheint aber in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Asten zu passieren. Das ist aus meiner Sicht nicht hinnehmbar.

12 Ausbrüche seit Jahresbeginn

Seit Jahresbeginn sind zwölf Personen nicht mehr von ihrem Freigang zurückgekehrt. Das muss man sich einmal vorstellen. In einem Fall handelt es sich um einen irakischen Staatsbürger, der im September 2014 wegen versuchten Mordes verurteilt wurde. Das berichtet ein Mitarbeiter der JVA. Das ist alarmierend. Auch deshalb, weil es noch andere Vorfälle gibt, die Anlass zu echter Sorge geben. Der betreffende Iraker wurde zwischenzeitlich übrigens aufgegriffen: Beim Versuch, in der Schweiz einen Asylantrag zu stellen.

Übergriffe auf Mitarbeiter häufen sich

Durch unzureichende Personalressourcen kommt es auch immer wieder zu Übergriffen auf Beamte. Von bedauerlichen Einzelfällen kann hier schon lange nicht mehr die Rede sein. Für einen Mitarbeiter endete die Attacke eines Insassen mit einem dreimonatigen Krankenstand.

Begleitung statt Bewachung beim Freigang

Eine andere Praxis, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, wird von Insidern berichtet: Für Häftlinge besteht die Möglichkeit in einem nahegelegenen Einkaufszentrum einzukaufen. Das ist für mich schon befremdlich genug, dass die Insassen dabei aber von einem Sozialarbeiter und nicht von einem (oder mehreren) Justizwachebeamten begleitet werden, macht mich sprachlos.

Brief an den Justizminister

Aber nur kurz: Ich habe wegen dieser Umstände eine Anfrage an Vizekanzler und Justizminister Jabloner gerichtet, und ihn gebeten, mir Auskunft zu geben, wie er diese Vorfälle bewertet, und was er dagegen zu tun gedenkt.

Justizanstalten sollen für ein Mehr an Sicherheit sorgen, nicht für weniger.